漁業の沿革

| 年 | 沿革 | 付記 |

| 明治20年 | 初めて魚市場開設。缶詰・蒲鉾の製造開始。 | |

| 28年 | 漁業協同組合韓国南岸に釣り漁業試験。 | |

| 29年 | イワシ地引網に代わる高能率な八手網の導入試験 | |

| 30年 | 水産組合設立 | 遠洋漁業奨励法公布 漁船の沖合進出の奨励 |

| 34年 | 長浜浦、熱田、西松原の漁協設立 | |

| 37年 | 缶詰の戦時受注活発 | 日露戦争勃発 |

| 38~43年 | 松尾造船、浜田石油、石見物産缶詰製造所建設 水産試験場、水産講習所、浜田に移転 |

第2次産業革命達成 漁船の大型化進む |

| 44年 | 浜田漁港の修築工事開始(大正5年完成) | 漁港工事の始まり |

| 大正2年 | 漁船大型化動力化進む 渋谷兼八機船底曳網の創業 |

第1次世界大戦(大正3年~大正7年) 資本主義の発達、近代化 |

| 6年 | 水産業振興(漁船・養殖・製造)に補助金 市内缶詰会社14社 ロサンジェルスに輸出 |

|

| 9年 | 水産試験場と水産組合2艘引の試験 | |

| 10年 | 梶目勘一 2艘引機船底曳網を創業 缶詰の流通京阪神に広がる |

現在の2艘引機船底曳網の創始 山陰線京都浜田開通 |

| 15年 | 県水産業生産1千万円 就業者35,000人無動力船7,871 動力船437 |

水産業主要産業に成長 |

| 昭和2年 | 魚資源激減、魚価4割減 | 金融世界恐慌(昭和2年~昭和4年) |

| 3年 | 浜田漁港修築工事開始 事業費65万円 8年度完成 |

|

| 9年 | 水産試験場主力試験船「島根丸」建造 | |

| 11年 | 漁港施設整備 石油の協同購入タンクの計画 | |

| 12年 | 機船底曳網漁業整理規則→減船対策 | 支那事変勃発戦時態勢強化 |

| 16年 | 戦前の最高漁獲量19,000t (沖合8割) 機船底曳網23組 | 世界2次大戦 漁業停滞 |

| 20年 | 戦後底曳網6組 | 終戦 |

| 23年 | 県内漁業資材難ながら復活 浜田水産高校創設 初代校長 丸川久俊 |

吉田内閣 経済9原則 |

| 26年 | 3組の和船巾着の導入試験→結果良好 | 山陰漁場でイワシ・サバ豊漁 |

| 28年 | 和船巾着の導入転換始まる | 水産庁「沿岸から沖合へ 沖合から遠洋に」 |

| 35年 | 試験船島根丸2号建造 日本海沖合資源開発 | |

| 38年 | 海の異常低温減少 魚の斃死 漁業不振 人工魚礁による漁場造成工事始まる |

|

| 44年 | 浜田漁港特定第3種漁港の指定 | 国府町合併 |

| 48年 | 燃油・漁業資材高騰 島根県漁場環境保全対策競技会発足 |

オイルショック A重油11円→33円 |

| 49年 | 漁協合併の動き活発となる | |

| 50年 | 浜田・長浜・津摩・国府合併基本約定を承認 那賀漁連、出雲船魚市との一本化主張 |

|

| 51年 | 浜田市に水産課新設 | ソ連200カイリ宣言 |

| 52年 | 浜田市200カイリ水域対策協議会設置 | 北朝鮮200カイリ宣言 |

| 53年 | 浜田公設市場開始 秋異常高温 漁獲激減 |

|

| 54年 | 第2次オイルショック 6団体合併 浜田市漁業協同組合発足 |

A重油28円→71円 |

| 55年 | 水産物産地流通加工センター公設東市場 公設仲買市場完成 島根県水産試験場改築 |

|

| 56年 | 水産加工拠点整備事業 第2冷蔵庫完成5,000t | |

| 58年 | 豪雨災害 | 海水白濁減少 藻類被害 |

| 60年 | 沖合底曳網5組倒産 浜田缶詰閉鎖 浜田市マリノベーション構想草案づくり委員会 |

国県へ陳情 |

| 61年 | 出雲船魚市との合併一本化になる ミール工場2社完成 |

イワシの漁獲9万tを越える |

| 62年 | 原魚対策特別委員会発足 | 県外大型旋網の誘致 |

| 63年 | 浜田地域マリノベーション構想推進協議会設置 | |

| 平成元年 | 栽培漁業活発化 新洋ミール完成 | |

| 2年 | 浜田漁港史上最高の漁獲 19.8万t 120億円 | カレイ10万尾放流 |

| 3年 | 沖合底曳網漁船3割減(7組) ふれあい漁港漁村総合整備事業の指定 |

|

| 4年 | 地域水産業活性化施設整備モデル事業の受入 | |

| 5年 | しまねお魚センター完成 | |

| 6年 | 新マリノベーション構想基本計画の作成 | |

| 8年 | 7月20日が「海の日」として国民の祝日に制定される。 | TAC制度スタート |

| 9年 | 地元旋網1ヶ統撤退、1ヶ統廃業、1ヶ統長期休業 フィリピンバコロド市より研修生26名受け入れる |

イワシ資源激減 1月タンカーナホトカ号座礁重油流出 |

| 10年 | 沖合底引網船2ヶ統減船 フィリピンイロイロ市より研修生12名受け入れる |

|

| 11年 | 外国漁船無謀操業緩和→底引網漁業はカレイ類好調 フィリピンイロイロ市より研修生14名受け入れる |

1月22日 日韓新漁業協定発効 |

| 12年 | 8月5日 浜田マリン大橋開通 | 6月1日 新日中漁業協定発効 |

| 13年 | フィリピンイロイロ市より研修生11名受け入れる | 2月ハワイ沖「愛媛丸」衝突事故 |

| 14年 |

浜田市水産物ブランド化戦略会議発足 |

|

| 15年 |

浜田市漁業協同組合と三隅町漁業協同組合が合併 |

|

| 17年 | 10月1日 5市町村合併による「新浜田市」誕生 フィリピンイロイロ市より研修生11名受け入れる |

|

| 18年 | 島根県内の20漁協が合併 「漁業協同組合JFしまね」設立 沖合底曳網船1ヶ統減船 フィリピンイロイロ市より研修生10名受け入れる |

|

| 19年 | 「浜田地域水産業構造改革推進プロジェクト協議会」が発足 地元中型旋網1ヶ統廃業 |

|

| 20年 |

燃油高騰 |

|

| 21年 | 10月1日 市の魚として「のどぐろ」を制定 | |

| 22年 | 「浜田地域水産業構造改革推進プロジェクト協議会」が再開 | |

| 23年 | 沖合底曳網漁船の「リシップ(大規模改修)等による収益性回復の取り組み」が採択(1ヶ統) 隠岐旋網船主会が浜田市水産物ブランド化戦略会議に加盟 |

漁法の紹介

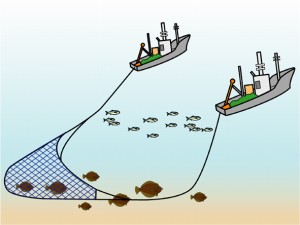

| ○沖合底曳網漁業 | ||

|

島根県は全国でも珍しい2艘曳機船底曳網で出漁します。 この方法は70tクラスの漁船2隻が1つの底曳網を引き回し、底魚を獲るというものです。 操業統数は、昭和41年の最盛期には39統を数えましたが、昭和46年には22統に、昭和53年には27統、平成2年には16統にまで減少しました。 現在では5ヶ統が操業しています。 (魚種は主にノドグロ、カレイ、アナゴ、キス、イカ等) |

|

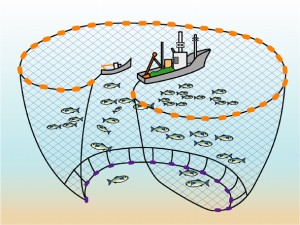

| ○まき網漁業 | ||

|

一般に巾着網とも言われるこの漁法は、これまで四張網という規模の小さい漁具によってなされていました。 昭和28年に、四国の和船巾着網大祐丸により試験操業の結果、その有望性が証明され導入されました。 この漁業は、30年代前半は30余統を数えましたが、後半からは競合期をむかえ廃業が相次ぎました。 現在では2ヶ統が操業しています。 (魚種は主にアジ、サバ、イワシ、ブリ等) |

|

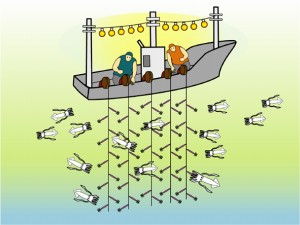

| ○イカ釣り漁業 | ||

|

イカが夜の海で灯火にあつまる習性を利用した釣りです。 イカの針は、特殊な形をしています。そして先端に重りをつけた糸の途中にその針を数十箇所つけて、イカがかかったところで巻き上げます。 昼間釣る方法もあり、その場合には疑似餌を使います。 |

|

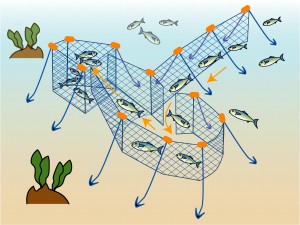

| ○定置網漁業 | ||

|

同じ場所に長期間設置しておく網で、回遊してきた魚を垣網で通り道をつくって、それに沿って入ってくる魚を袋のようの身網に誘い込む方法です。 (魚種は主に、イワシ、アジ、サバやマグロ、イカ等) |

|

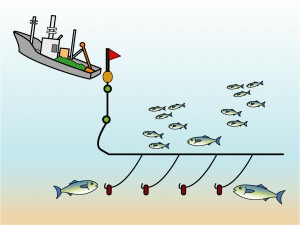

| ○延縄漁業 | ||

|

一本の長い縄をのばして、その縄に一定の間隔をおいて無数の枝縄をつけ、その先に針と餌をつけて魚を獲ります。 枝縄も多いときで数千本にもなり、網の管理や餌付けなど、かなりの忍耐と労力が必要です。 (魚種は主にアマダイ、ブリ、タイ等) |

|

このページを見た方はこんなページも見ています

CONTACT

このページに関する

お問い合わせ先

- 浜田市 産業経済部 水産振興課

-

-

電話番号:0855-25-9520

-