「浜田城」歴史の散歩道 その1

連載 にあたって

現在、浜田城跡は島根県指定史跡、島根県立自然公園、浜田市都市公園として保存と整備が図られています。また、平成18年5月、寄附をうけた「御便殿」の保存は、浜田城跡と一体的に整備していくことが自然であり、最も有意ではないかと言われています。そこで、将来の構想として、浜田城の環境整備を検討する中で、御便殿を「浜田城資料館」として、多くの皆さんに浜田の歴史を理解いただけるような施設として活用することが考えられます。こうした中、平成19年4月26日、浜田城に関わる資料館及び環境を整備することを目的とした民間組織「浜田城資料館建設期成同盟会」が発足し、現在、活発に活動が行われているところです。

今回、第1部として13回にわたり「浜田城」について取り上げ連載することにより、多くの皆さんに浜田城を身近に感じてもらい、浜田城とはどんな城なのかについて興味や関心をもっていただければと思います。

はじめに、浜田城の築城と城主についての概要に触れ、次回からは、浜田城の歴史を散策していきたいと思います。

築城について

浜田城は標高67mの丘陵上に築かれ、北側は松原湾に接し、南側と西側には浜田川が流れています。

元和5年(1619)、伊勢国松坂(三重県)の城主であった古田重治が5万5千石の初代浜田藩主となり、その居城として、翌年2月から浜田城の築城に着手。元和9年(1623)には城及び城下が整ったと伝えられています。また、築城にあたり、亀の縁起に因んで鴨山を亀山と改名したといわれ、浜田城は「亀山城」とも呼ばれています。

城主について

浜田の城主は古田家からはじまり、松平周防守家、本多忠勝を祖とする本多家、松平清武を祖とする松平右近将監家(越智松平家)へと替わり、激動の幕末を迎えました。そして、慶応2年(1866)7月、第二次長州征伐(石州口の戦)の際、浜田藩は長州藩に敗れ、「自焼退城」と決し、浜田城はその役割を終えました。

(文化振興課)

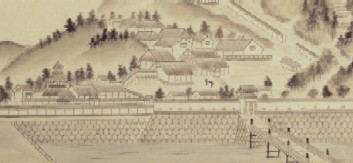

図版(1) 市役所方向から見た浜田城

「浜田城」歴史の散歩道 その2

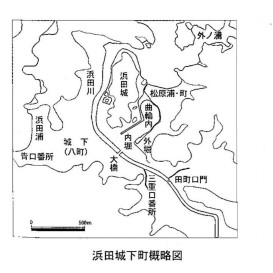

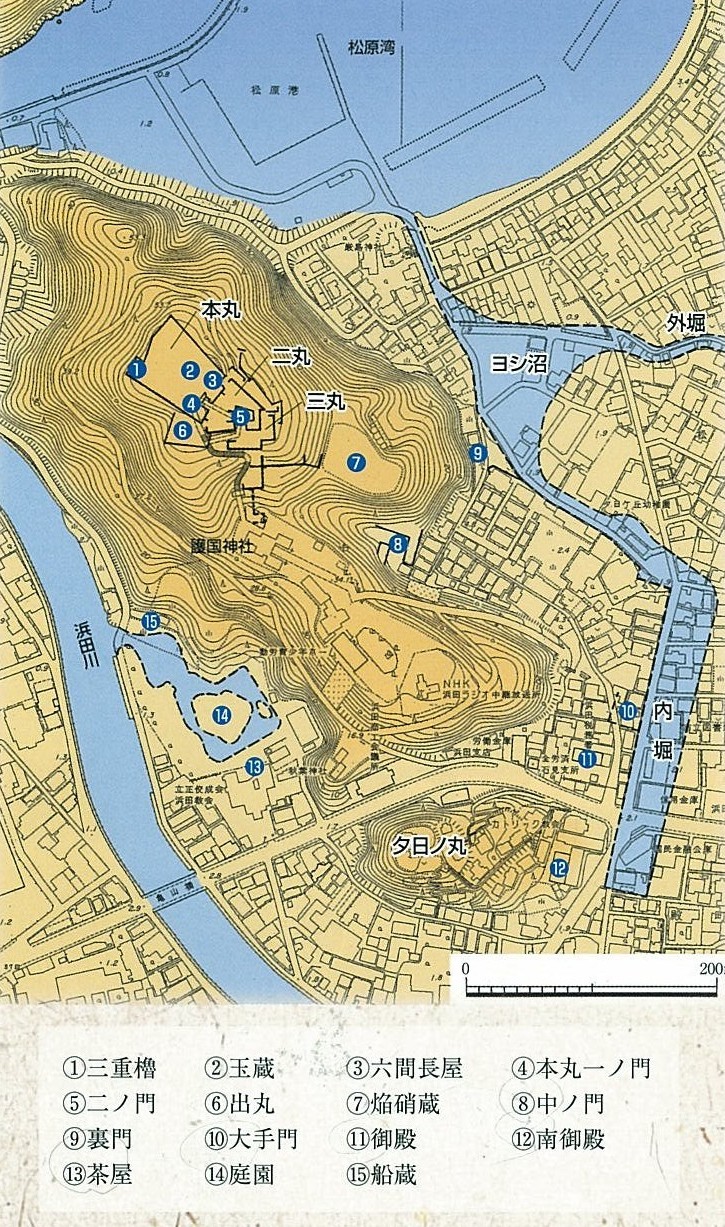

今回の歴史の散歩道は、下図の「浜田城下町概略図」をご覧いただきながら、城下町についてふれていきたいと思います。

浜田の城下町

浜田城は、別名「亀山」と呼ばれる標高67mの丘陵に城を築き、その東側に広がる平野部に内堀、外堀を築いて、家臣たちの屋敷を置いていました。その屋敷の周囲は、川や山といった自然地形を利用しつつ、番所や城門を囲むように配置し、その内を「曲輪内」(くるわうち)とか「丸の内」と呼んでいました。

曲輪内には上級~中級家臣の屋敷が配置されていましたが、特に現在の浜田郵便局や市役所周辺には大きな屋敷割りがおこなわれ上級家臣が入っていました。なお、現在の松原郵便局周辺には2~3百坪の広さに屋敷割りされ、中級家臣が入っていました。

また、浜田の城下町は、浜田川を境にして、川の北側に城、川の南側に城下を配し、城と城下を繋ぐ唯一の橋が大橋(浜田大橋)でした。城下は商工業等の人々が住む八町(片庭町、紺屋町、新町、蛭子町、門ヶ辻町、檜物屋町、辻町、原町)から成り、現在の浜田の町の基本的形態が、この時に形成されました。城下の出入り口は、人と荷物の出入を管理するために、東側に三重口番所を置き、西側には青口番所を置いています。城下には家臣たちの屋敷も置かれていました。

内堀と大手門

内堀と大手門については、浜田図書館を含む前の道路周辺にありましたが、資料によれば、長さ約234m、幅約27.3m。深さ水下約2.7m。土手の高さ水面より約5.4mとなっています。しかし、内堀は、弁天川都市水道事業により残念ながら現在、見ることが出来なくなりました。

現在の浜田図書館のあたりにあった大手門は、城内の門の一つであり、大手通りから内堀に架かる大手橋約29mを渡って城内に入る正式なルートで、藩主が通った門とされています。門をくぐると正面に番所があり、その裏には直進できないよう塀を有す石垣がありました。

それでは、次回の歴史の散歩は、いよいよ城の内部の散策を始めていきたいと思います。

(文化振興課)

図版(2)

「浜田城」歴史の散歩道 その3

御殿

御殿の部屋については、書院、広間、玄関、茶ノ間、台所等の記録が残っています。また、南御殿では、享和3年(1803)に「高殿」と呼ばれる三階建てのシンボル的な建物が新築されており、櫓としての性格をもっていました。この南御殿にも、庭が設けられていました。

茶屋

図版(3)

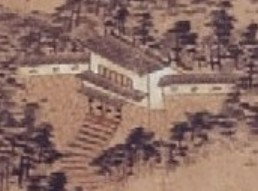

左手に「高殿」を有す南御殿、後の山が「夕日ヶ丘」、図面中央が御殿、右手が大手門(江戸時代)

図版(4)

左手のホテル周辺が南御殿、中央山が「夕日ヶ丘」、国道の交差点の奥が御殿(現在)

図版(5) 「浜田城」に描かれた中ノ門

図版(6)

「浜田城」歴史の散歩道 その5

現在の花見の広場には、火薬を保管した焔硝蔵が建っていました。この焔硝蔵は広場のほぼ中央に建てられ、安全のために他に建物はありませんでした。しかし、1866年、第2次長州征伐で浜田城は自焼退城となり、焔硝蔵は浜田藩によって大音響とともに爆破されました。

浜田城が、花見の名所となったのは、明治34年に浜田城が「亀山遊園」として公開された以降と考えられます。浜田には大正時代以前から、旧節句(4月3日)に花見をする習慣があり、昭和13年頃に、現在の護国神社の周辺で花見が行われていました。その後、初代浜田市長 山崎義一氏以降に、桜の植栽が進められ、昭和30年頃には、現在の場所が花見の中心となり、花見処として40本の桜とともに多くの市民に愛され、親しまれています。

浜田県庁の門

(文化振興課)

図版(7) 旧浜田県庁の門(左手)

図版(8) 現在の浜田県庁の門

「浜田城」歴史の散歩道 その6

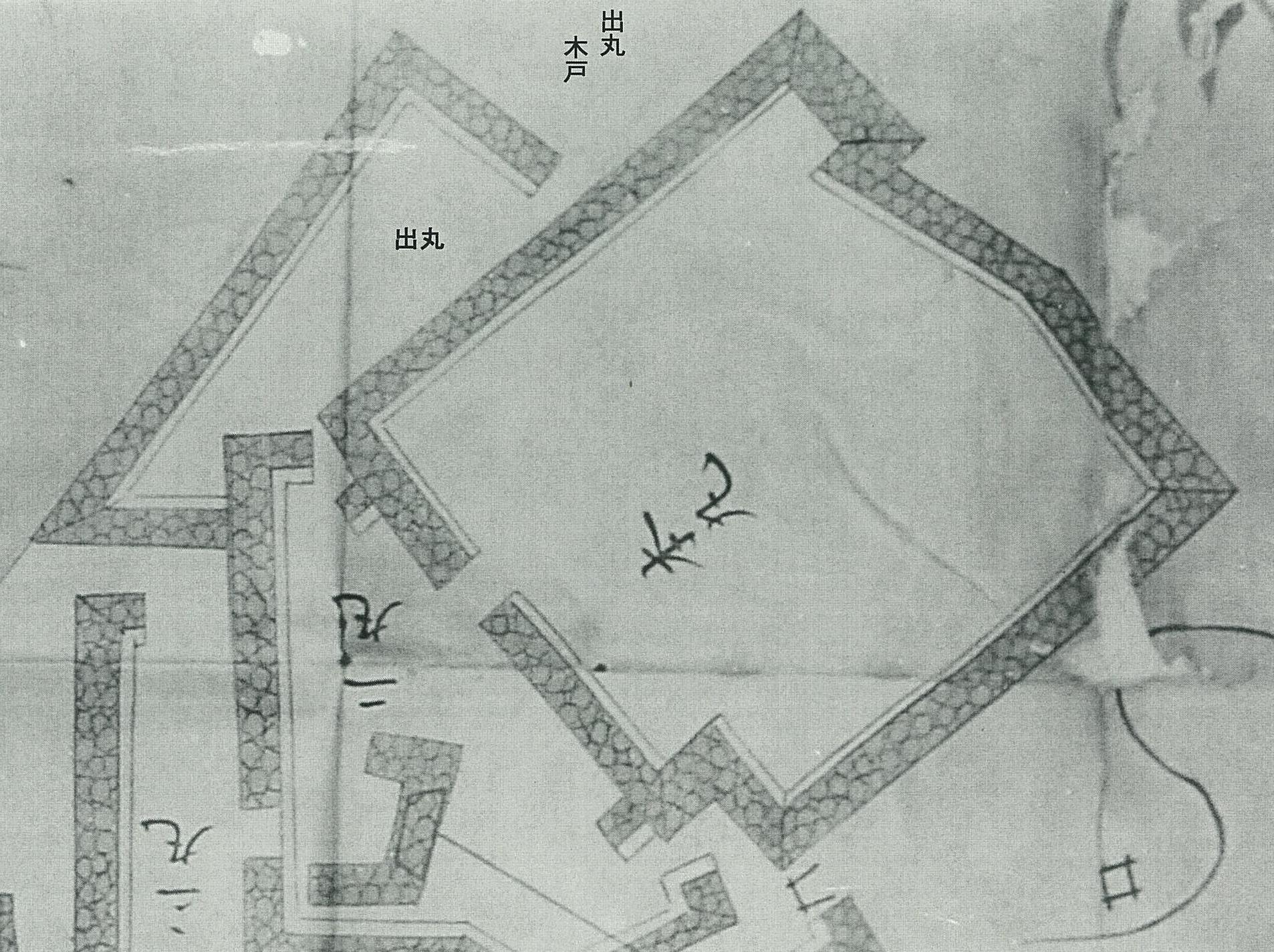

出丸

図版(9) 絵図で見る二ノ門

図版(10) 二ノ門 正面中央石垣

図版(11) 二ノ門内側 左手石垣が枡形虎口

図版(12) 絵図で見る出丸

図版 資料名と出典

(1)、(3)「石見国亀山城」、(2)、(4)、(6)、(8)、(10)~(11)→教育委員会所蔵

(5)、(9)「浜田城図」→個人所蔵

(7)→写真集「はまだ」

(12)「石見国浜田城」→浜田図書館所蔵

このページを見た方はこんなページも見ています

CONTACT

このページに関する

お問い合わせ先

- 浜田市 教育部 文化振興課

-

-

電話番号:0855-25-9730

-