「浜田城」歴史の散歩道 第2部その1 浜田城と歴史資料1

元和5年(1619)、浜田の地に浜田藩が成立し、翌年、古田重治が浜田城の築城に着手をしました。それ以後、藩主は18代を経て、城は慶応2年(1866)の自焼退城まで、248年続きました。

この間の浜田藩ゆかりの資料は、旧浜田藩士関係者や地元の市民によって、今日まで大切に保管されてきています。

今回は、市に寄贈や寄託された武具や馬具類、衣服類など浜田藩の関係資料の一部を紹介します。

甲冑(かっちゅう)

この甲冑は、浜田藩主松平周防守家の初代である松平康親(やすちか)が、戦国時代、徳川家康と深く関わりながら数々の戦功を挙げた時に用いたもので、極めて素朴で実戦的な特徴をもっています。

また、この甲冑は、毎年、正月に浜田城の御殿の書院床の間に飾られたという記録が残されており、浜田にゆかりの深いものとして、市の指定文化財に指定されています。

甲冑

馬具

馬具

こげ茶の布に金糸で縁取りを施し、家紋が描かれた馬具は、鮮やかな印象を受けます。このように江戸時代においては、本来実用性が重視される馬具も、装飾性が求められました。また、馬を飾るための紫のひもなど様々な馬飾 りも伝来し、藩の行事などの際には、華やかに飾り立てられた馬が並び、彩りを添えていたと思われます。

馬具

馬具

裃と長着(かみしもとながぎ)

裃は、武士の登城時の正服として多くの機会に着用されていました。裃の中に着用する長着は、熨斗目(のしめ)模様を凝らしたおしゃれで美しいものなど、当時の浜田藩士の装いの一端を窺うことができます。

裃と長着

裃と長着

次回の歴史散歩は、今回紹介できなかった絵図などの資料を紹介します。

(文化振興課)

(文化振興課)

「浜田城」歴史の散歩道 第2部その2 浜田城と歴史資料2

今回は、前回に引き続き、浜田城に関わる資料として絵図を紹介します。

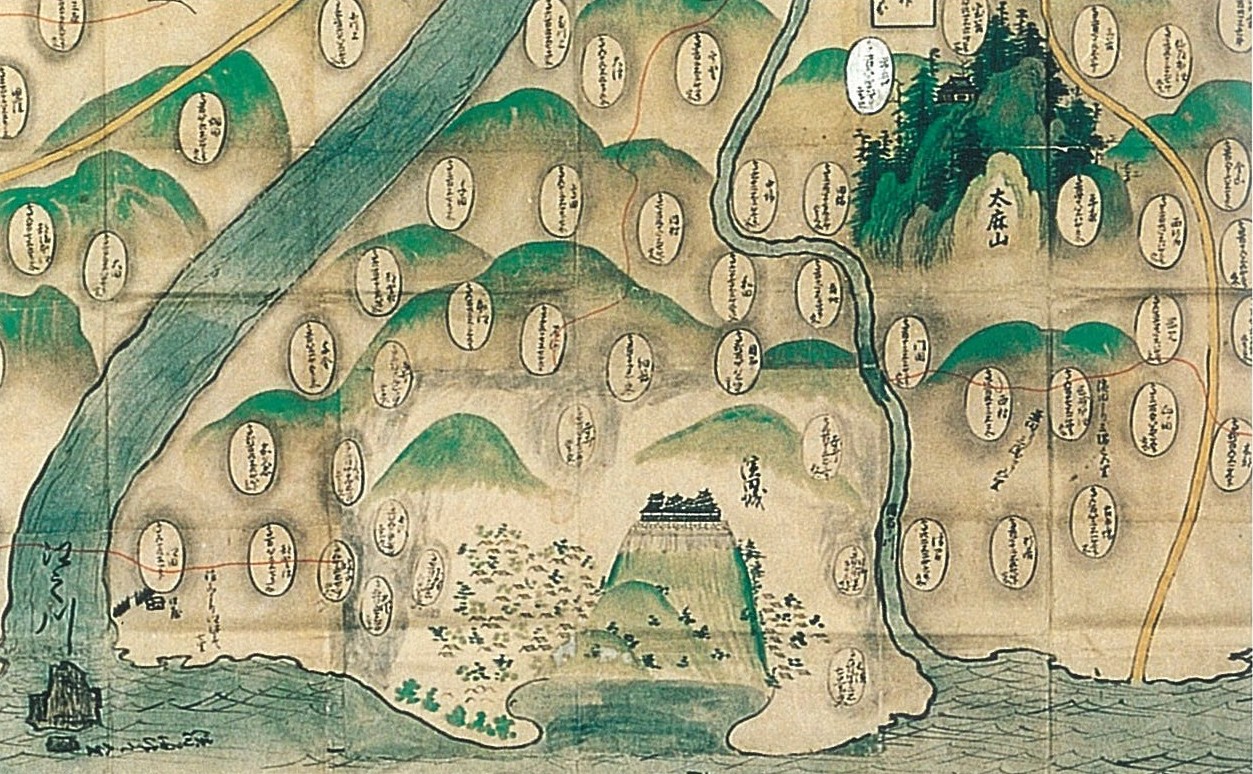

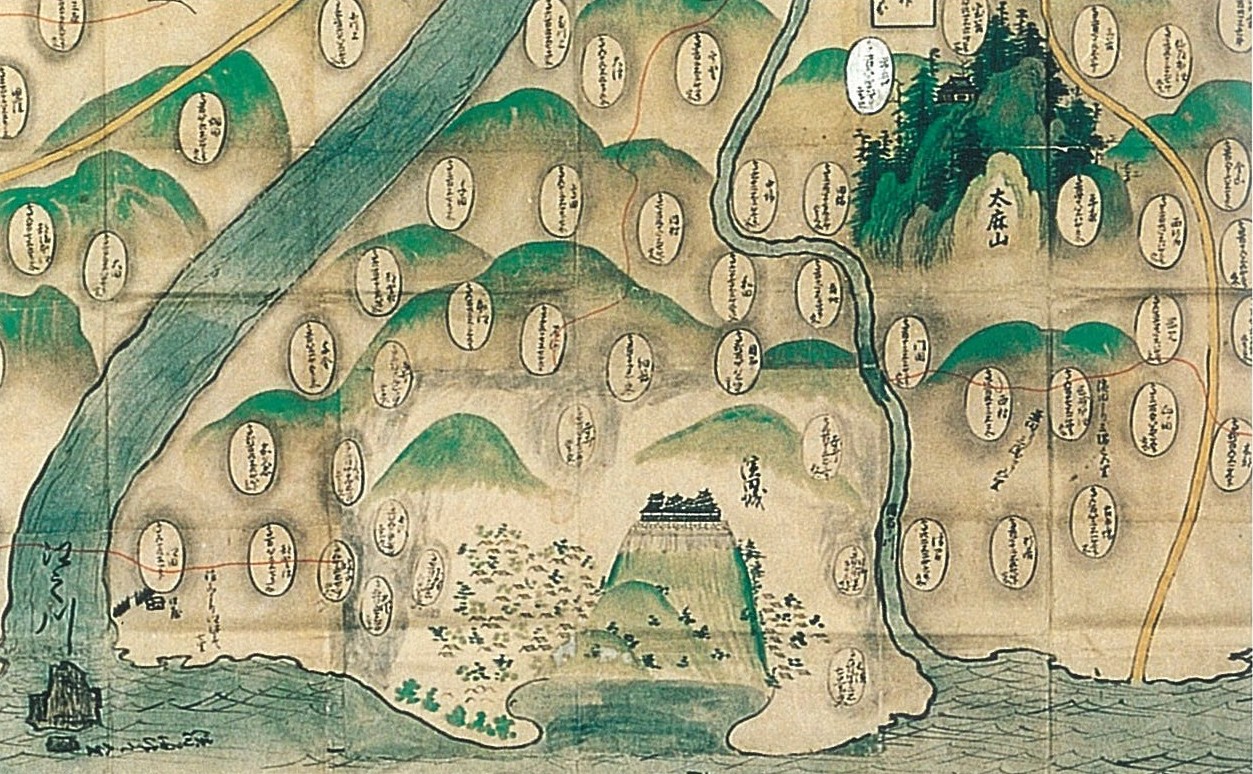

紙本著色石見国絵図(しほんちゃくしょくいわみくにえず)

本絵図は、石見一国を、和紙に極彩色(ごくさいしき)で描いた江戸時代初期の国土基本図で、近世石見における最古の地図です。

制作時期は、亀井家の津和野転封直後(1617~1619)と推測され、津和野藩成立の領地移動を幕府が把握するために徴したものです。

描かれているのは国境・海岸・郡境・山川・街道・村名・石高などが記載されています。

この絵図には浜田城が描かれていますが、後に書き込まれたものです。しかし、浜田城を描いた絵図としては最古のものと思われ、貴重であるとともに、世界遺産である石見銀山の最盛期の様子も描かれていること等から、県指定文化財となっています。

紙本著色石見国絵図 浜田周辺

中央下は浜田城

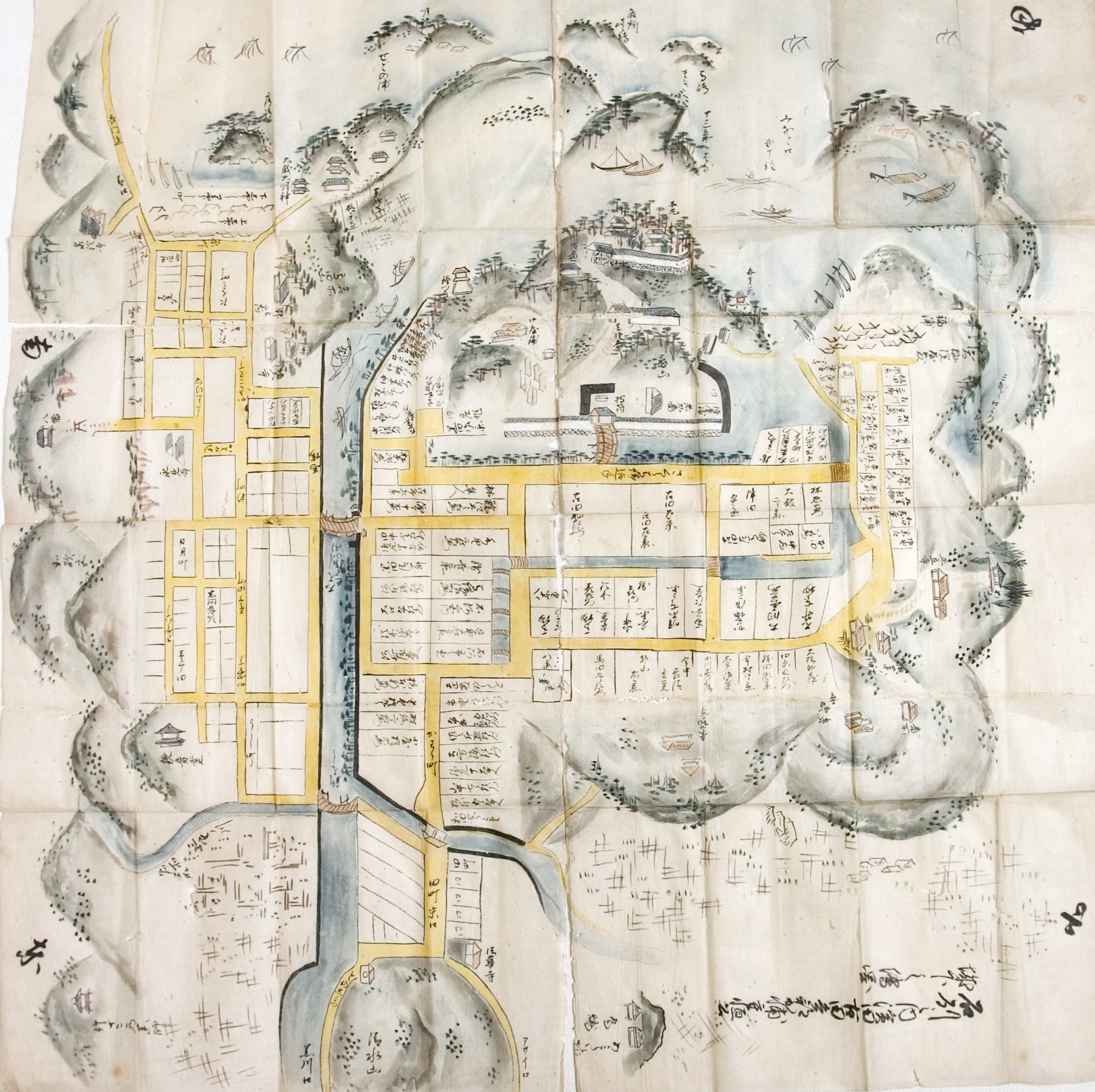

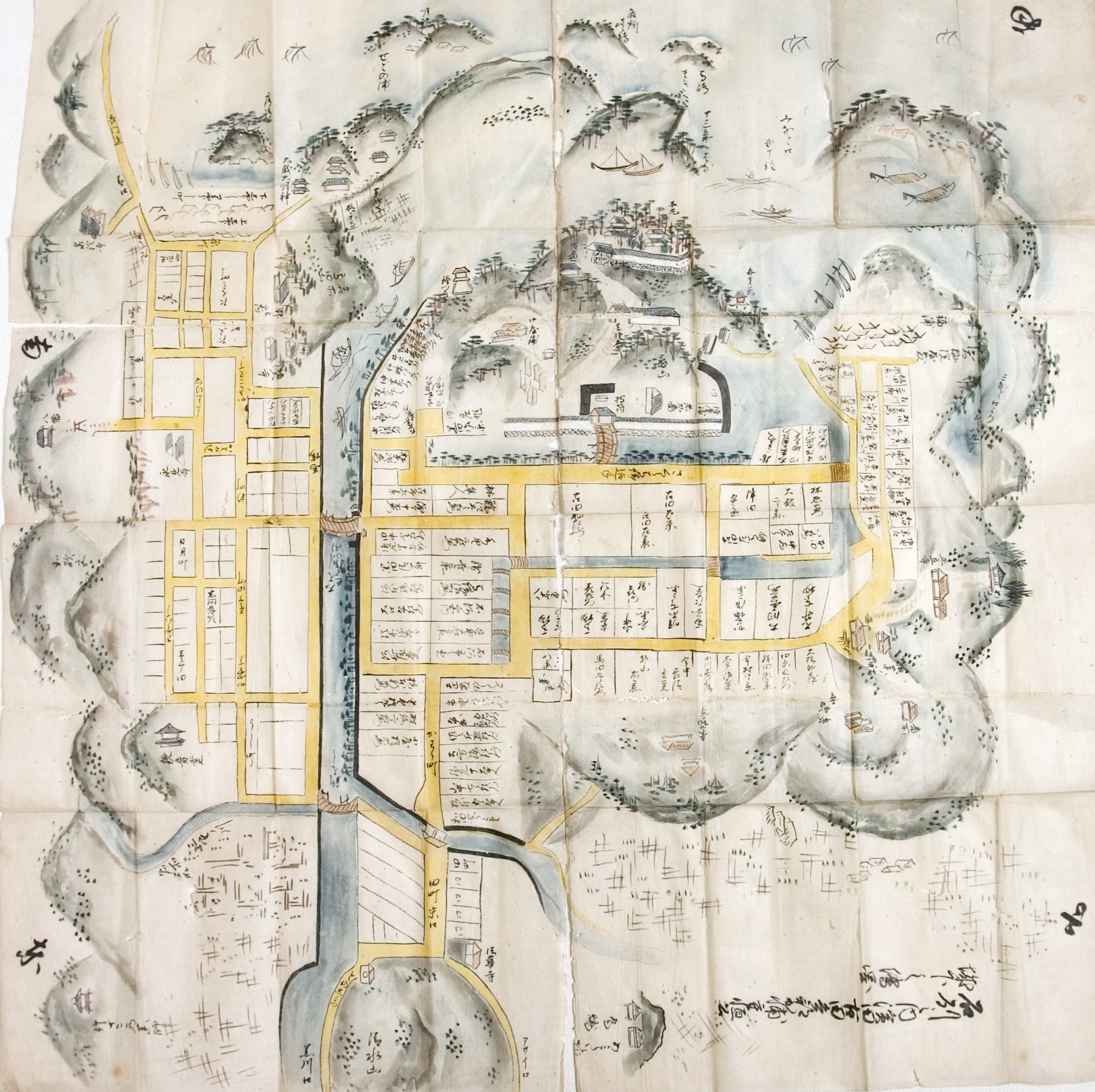

浜田城下町絵図(はまだじょうかまちえず)

本絵図は、描写が細かく丁寧な彩色が施されています。中央下は浜田城

浜田城下町絵図(はまだじょうかまちえず)

制作は、寛文8年(1668)~貞享3年(1686)の江戸時代前期のものであり、浜田城と城下の様子を知る上で貴重なものです。

城の内堀は、すべてを塀でめぐらさず、一部を柵によってさえぎっており、城郭整備の過程がうかがえます。

また、侍屋敷には松平周防守家の家臣名が記載されています。

浜田城下町絵図

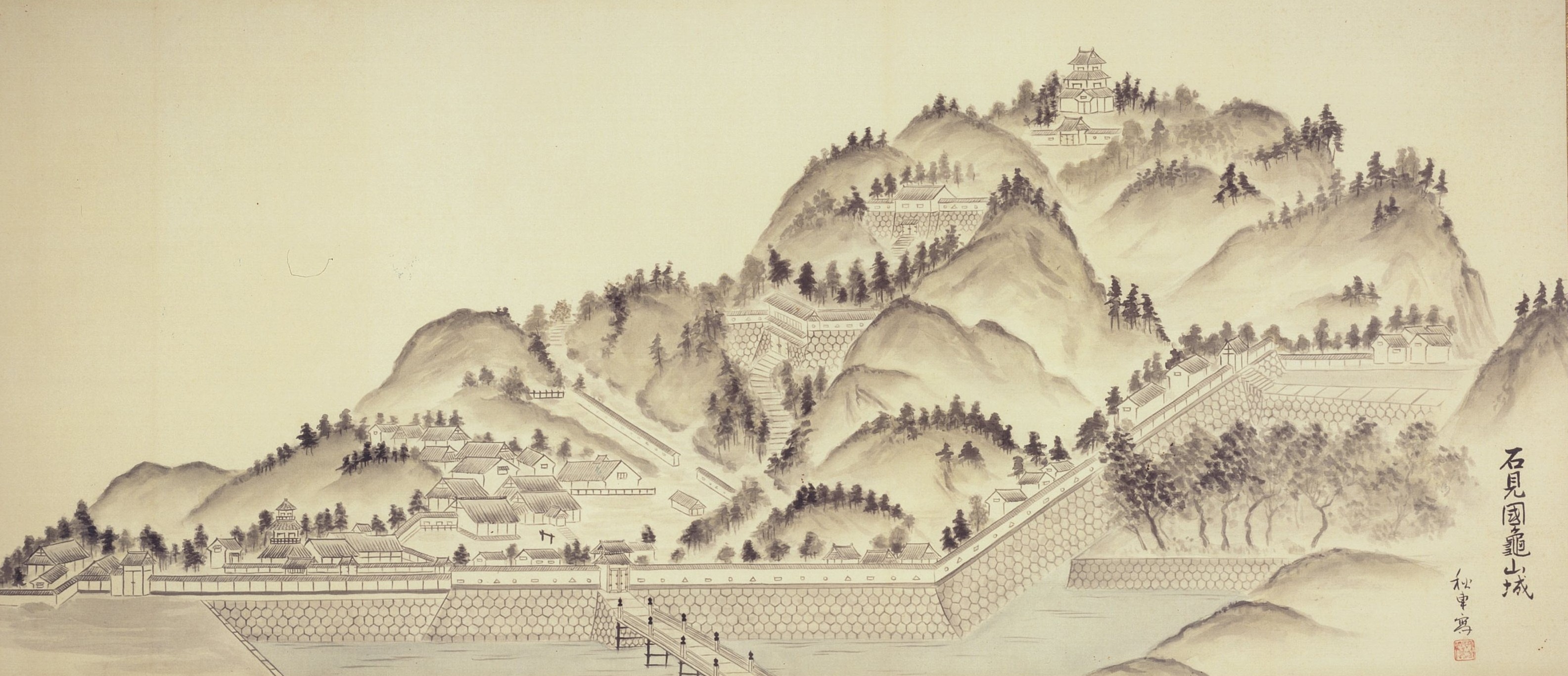

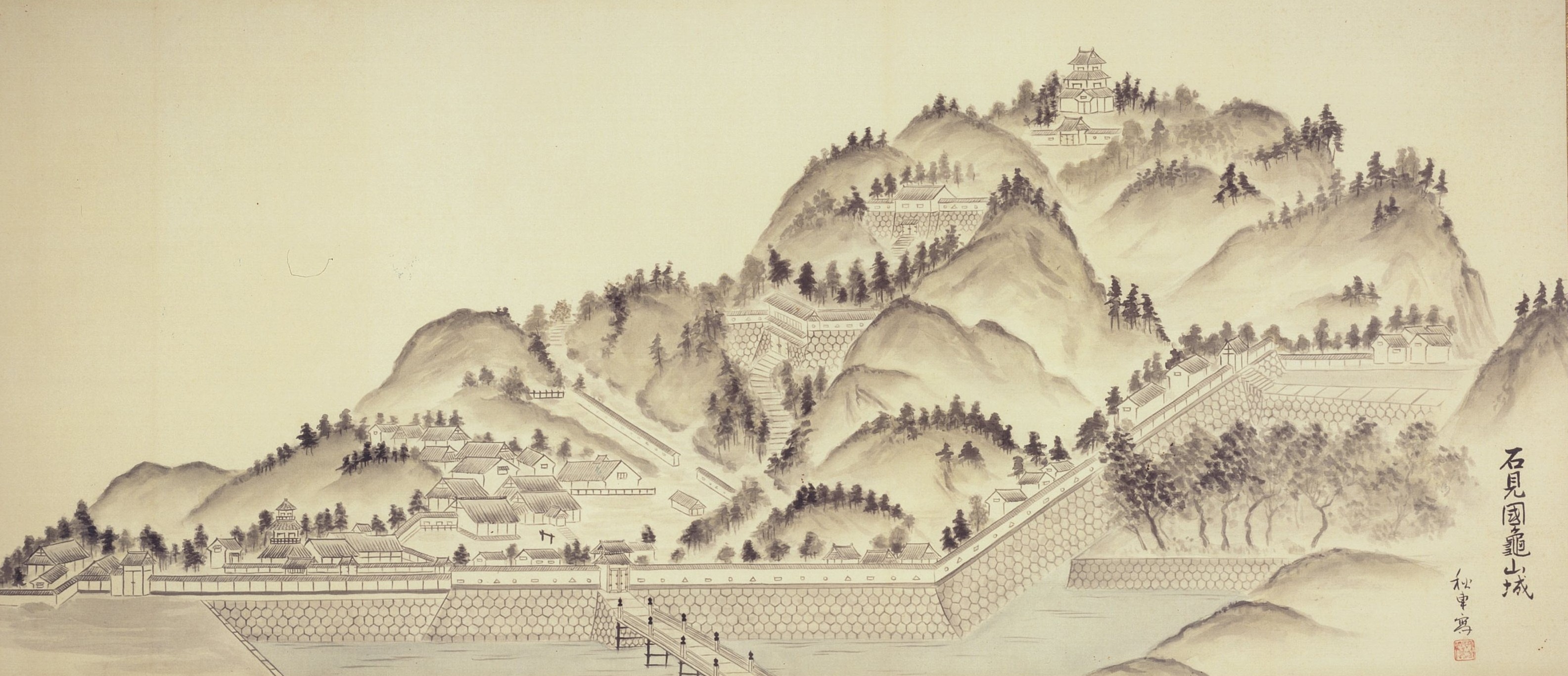

石見国亀山城(いわみのくにかめやまじょう)

本絵図は、浜田城を市役所の方向から描かれたもので、繊細な描写の美しい絵図です。額裏に文久2年(1862)と記した貼紙があります。

浜田城下町絵図

石見国亀山城(いわみのくにかめやまじょう)

本絵図は、浜田城を市役所の方向から描かれたもので、繊細な描写の美しい絵図です。額裏に文久2年(1862)と記した貼紙があります。

この絵図には、天守をはじめ城内の建物が丁寧に描かれ、浜田城を考える上で高く評価されるとともに、浜田城の堂々たる姿を現在の私たちに教えてくれる資料として大変貴重なものです。

石見国亀山城

石見国亀山城

次回の歴史の散歩は、古文書などの資料について紹介します。

(文化振興課)

「浜田城」歴史の散歩道 第2部 その3 浜田城と歴史資料3

(文化振興課)

「浜田城」歴史の散歩道 第2部 その3 浜田城と歴史資料3

今回は、前回に引き続き、浜田城に関わる資料を紹介します。

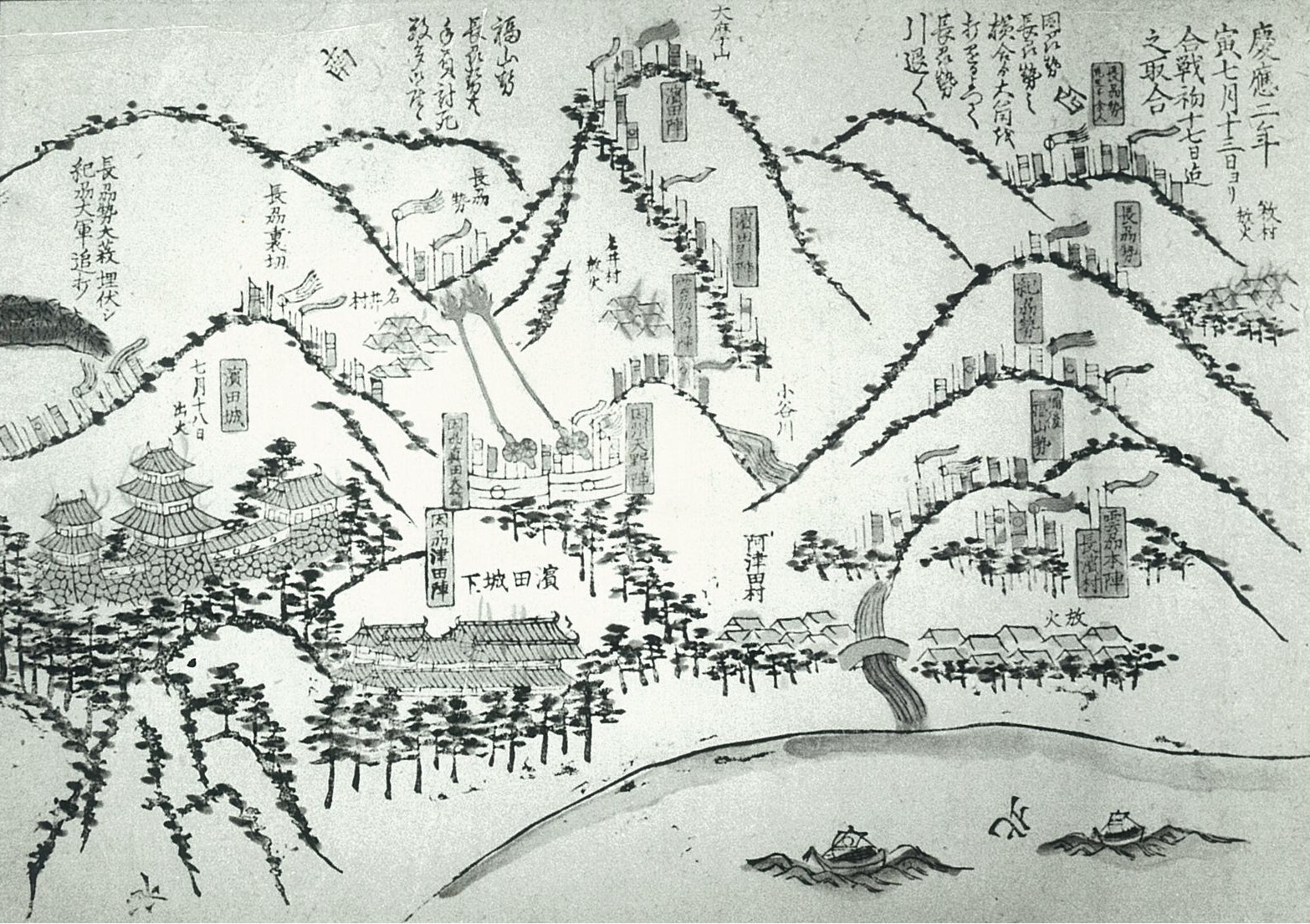

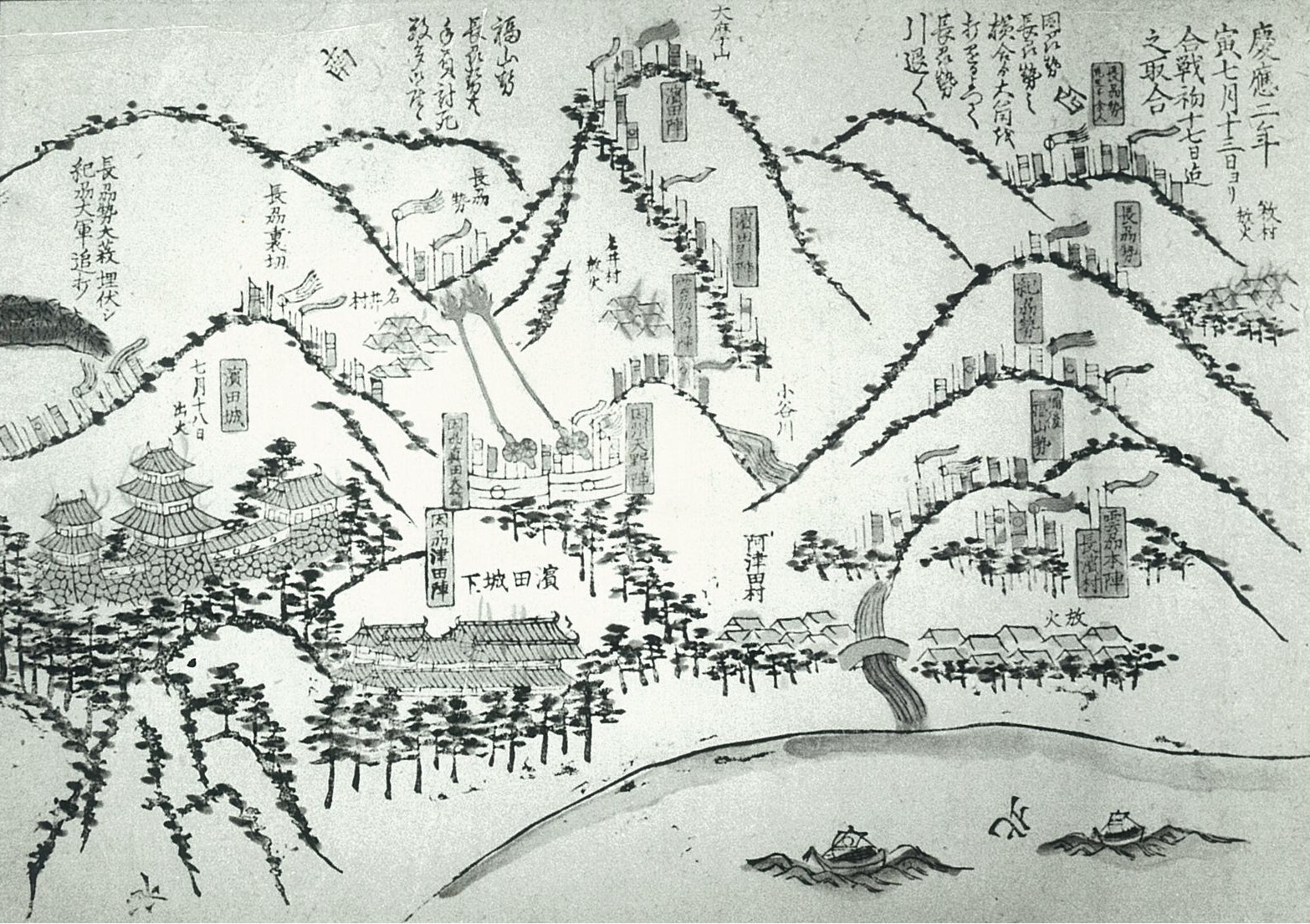

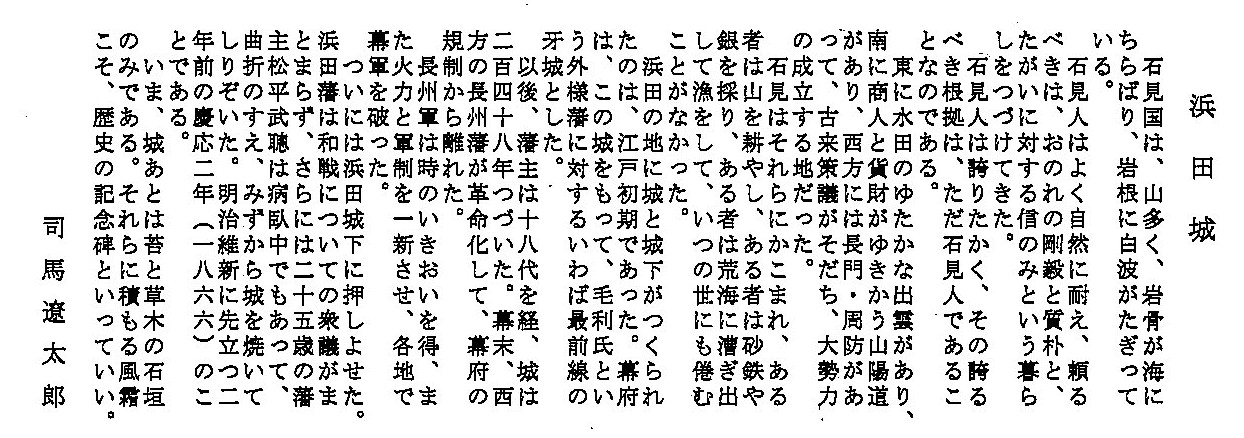

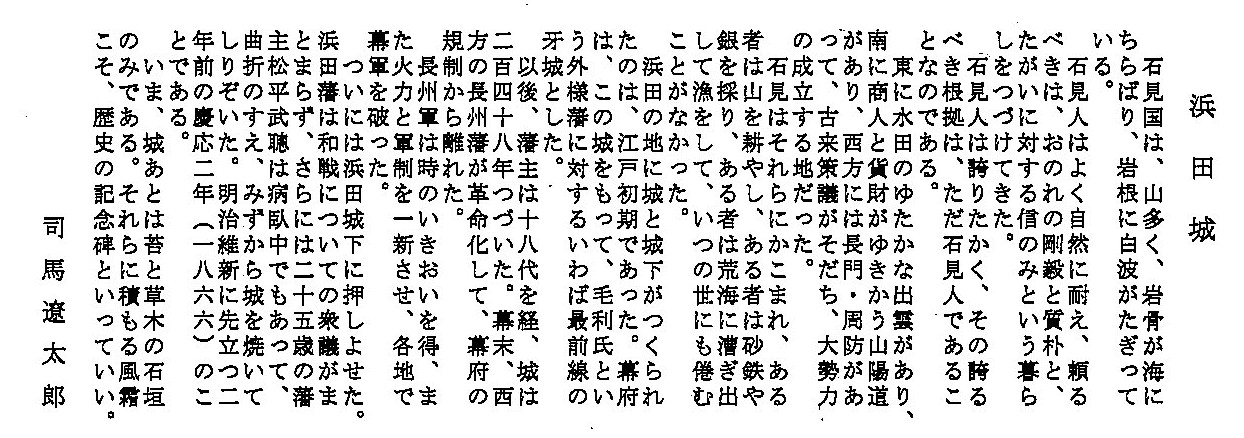

慶応2年合戦之取合図(けいおうにねんかっせんのとりあいず)

石見地方において幕末に戦火が開かれたのが、慶応2年(1866)の第2次長州征伐(石州口の戦)です。この戦争で山口の長州軍に攻め込まれ、浜田は戦場となりました。このかわら版は、この時の合戦の様子をいち早く報じたものです。

慶応2年合戦之取合図

慶応2年合戦之取合図

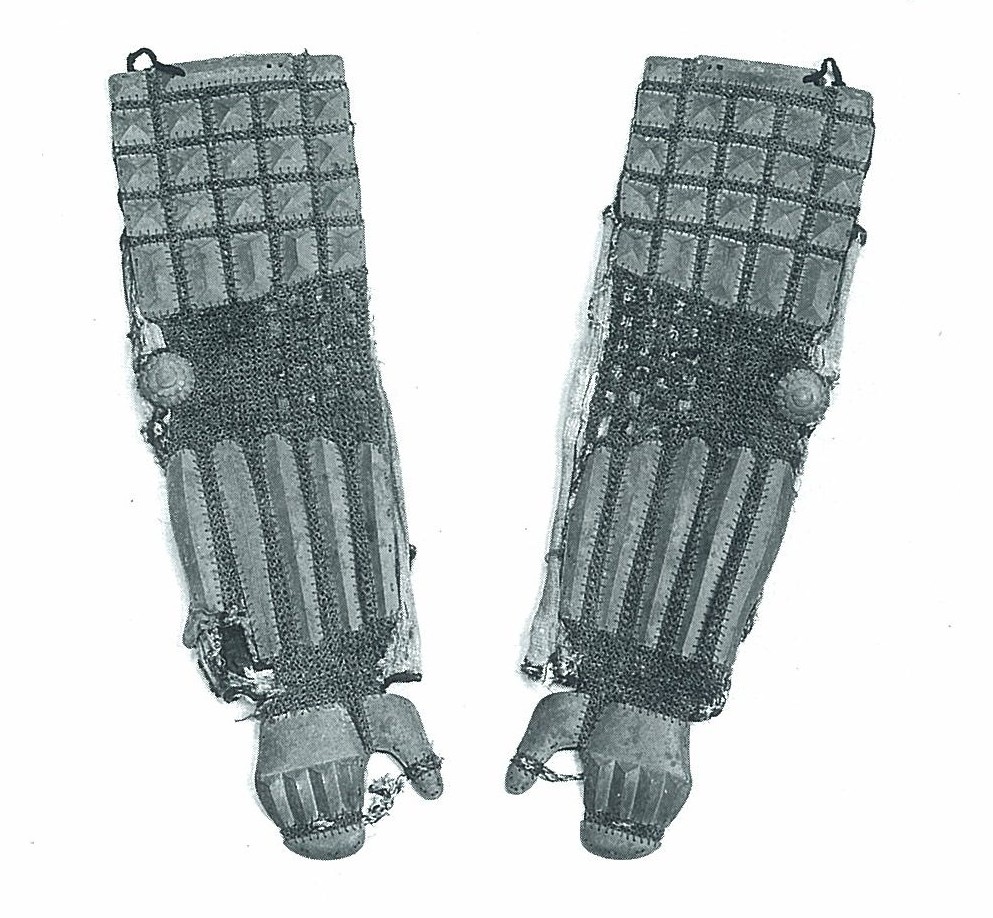

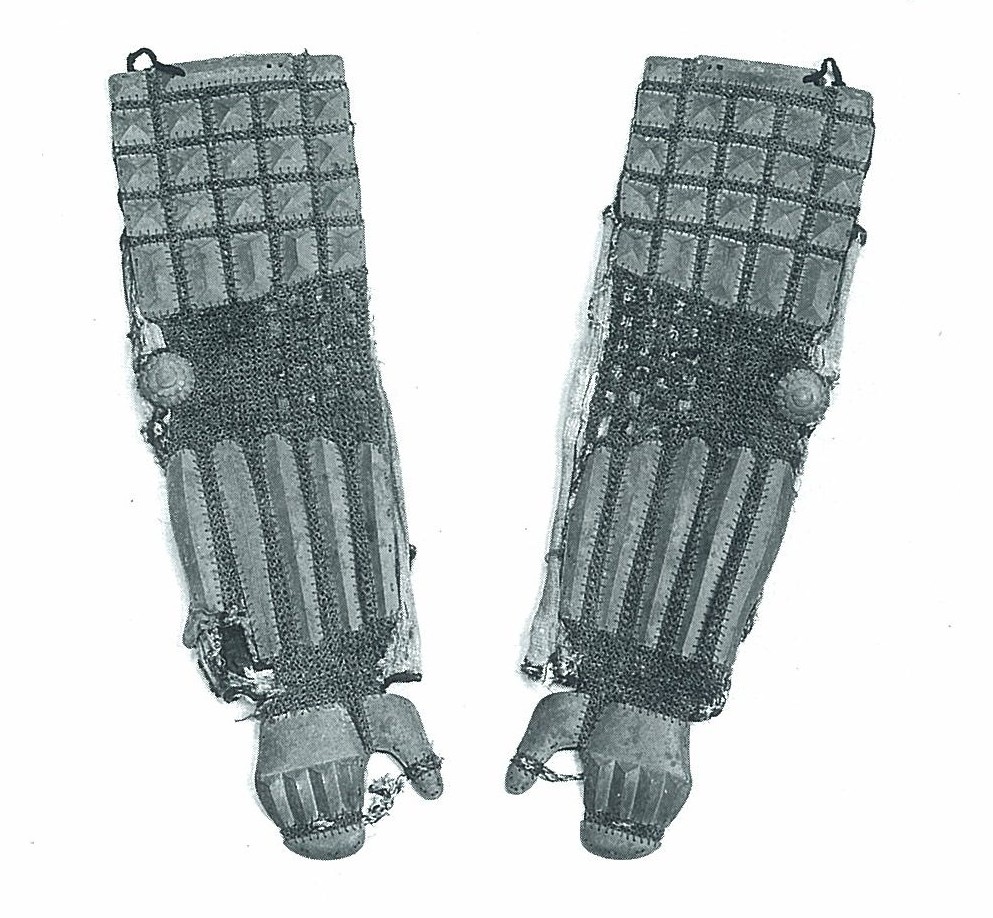

岸静江着用籠手(きししずえちゃくようこて)

籠手は、甲冑の一部で、戦争時に腕や手を守るための防具として用いられたものです。

この籠手は岸静江が、第2次長州征伐時に、扇原の関門(益田市多田町)を守備し、長州軍の侵攻により討ち死にした際に着用していたものです。

岸静江着用籠手

岸静江着用籠手

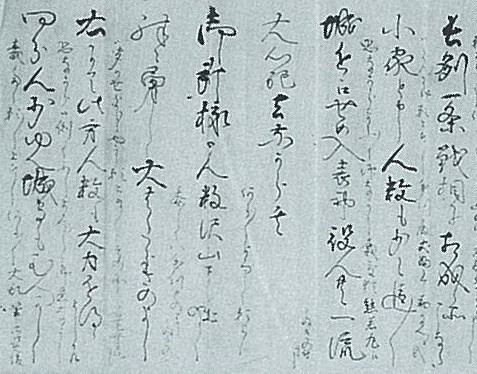

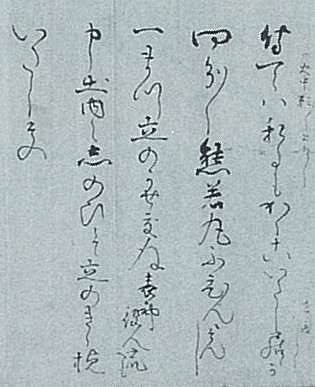

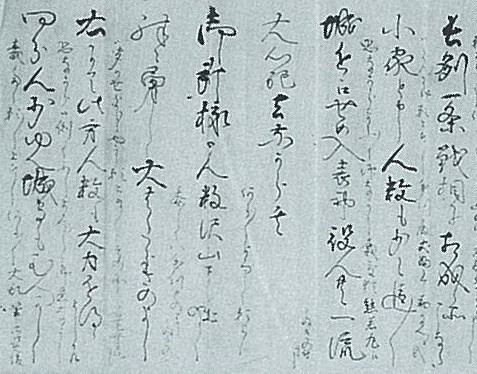

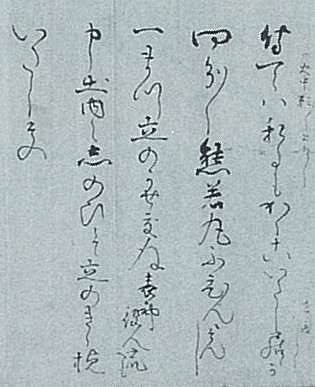

松平武聡夫人寿子書簡(まつだいらたけあきふじんひさこしょかん)

浜田城自焼退城により、大社町の藤間家に移った浜田藩主松平武聡夫人 寿子が松江藩主松平定安夫人 熈姫(ひろひめ)に送った手紙です。退城時の様子や、母親として、息子の熊若麿(丸)を思う気持ちが綴られています。この熊若麿とは、後の明治40年、御便殿を建築した松平武修(たけなか)子爵であり、そのことからも、浜田藩と御便殿との密接な関わりがうかがえます。

ここでは、当時の厳しい状況の中で、その心情をよく伝えるこの手紙の一部を意訳して紹介します。

文中の御所様とは、松江藩主松平定安です。また、手紙には追伸があり、熊若麿への思いや老女への配慮を綴り、読み終わった後には、手紙を焼き捨ててほしいことなどが書かれています。

松平武聡夫人寿子書簡

松平武聡夫人寿子書簡

「長州一条(いちじょう)戦争に相成候所(あいなりそうろうところ)こなた 小家(しょうけ)と申し人数も少く追々(おいおい) 城近くへせめ入り表初(おもてはじめ)役人共一統(いっとう) 大心配去りながら其(その) 御所様(ごっさん)より人数沢山(たくさん)さし致し乃(ない)し

殊(こと)に勇ましく大はたらきのよし 右にて此方(このほう)人数も大いに力を得(え)候よし乍(ながら) 何分人数少なきゆへ城守(しろまもり)もむづかしく 付(つ)いては私事もかくごいたし居(お)りし候か 何分々々熊若丸ふびんにぞんじ 一(ひと)まづ立(たち)のかせ度(た)く存じ表初(おもてはじめ)役人衆へも 申し出内々(ないない)しのびにて立のき候様(よう) いたしその・・・」

次回の歴史の散歩道は、浜田城と司馬遼太郎について、紹介します。

(文化振興課)

次回の歴史の散歩道は、浜田城と司馬遼太郎について、紹介します。

(文化振興課)

「浜田城」歴史の散歩道 第2部その4 浜田城と浜田藩追懐の碑

今回は、浜田城と浜田藩追懐の碑について紹介します。

浜田城跡に登ると、まず目に入るのが、浜田藩追懐の碑です。この碑は、平成元年9月23日、市民参加により建立されたものです。元和5年(1619)の浜田藩成立以来、17藩主18代、248年にも及んだ城下町時代の文化の集大成を顕彰するとともに、先人の事績をたずね、遺徳を偲ぶというもので、浜田の文化の灯となりました。

また中央の碑文「浜田城」は、当時の市長が歴史小説家として著名な司馬遼太郎氏に依頼し、司馬氏と親交の深かった郷土出身の作家である三浦浩氏の尽力により、執筆が実現したものです。碑文には、「石見人は誇りたかくその誇るべき根拠はただ石見人であることなのである」とあり、幾多の試練と闘いながら生きてきた石見人の気質が見事に描かれています。

司馬遼太郎氏は、NHKの大河ドラマになった「花神」の著者で、その中には第二次長州征伐(石州口の戦)の記述もあり、浜田の歴史に深い関心を寄せていました。

また碑の正面に向かって左側の「名鑑」にはその時代に業績のあった方々75名が政治、経済・産業、学術・文化、その他の4部門に分かれて登載され、碑の右隣には、内藤正中島根大学名誉教授撰「こ の山に城ありき」が刻まれ、浜田城からの歴史を偲ばせています。春には、この碑のそばで、しだれ桜が美しく咲きます。

次回の歴史の散歩道は、浜田城と人麿について紹介します。

(文化振興課)

浜田藩追懐の碑

(文化振興課)

浜田藩追懐の碑

「浜田城」碑文

「浜田城」歴史の散歩道 第2部その5 浜田城と柿本人麻呂

柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)は、飛鳥時代の歌人で三十六歌仙の一人として、後世、山部赤人とともに歌聖と呼ばれ、称えられています。この柿本人麻呂の終焉の地が浜田であるという説が古くから伝えられてきました。なぜ浜田が終焉の地と言われてきたのか、浜田城と柿本人麻呂の残した歌からひもといてみたいと思います。

浜田城は、元和5年(1619)に伊勢国(三重県)松坂から国替となった古田重治(初代浜田藩主)によって、元和6年(1620)から築城されました。築城にあたり、亀の縁起にちなんで「鴨山」を亀山と改名したと言われ、浜田城は「亀山城」とも呼ばれています。また、城地にあたって、神社はそのまま祀られ、幕末には稲荷社、厳島社、雁木(かりき)社等が城内に鎮座していました。

これらの神社の中で、柿本人麻呂と関連するのが雁木社です。資料によると、太鼓堂の下に雁木大明神という祠があり、人麻呂の祠とも山伏の塚とも伝えられていることや、「石州浜田城」という城図に、太鼓堂の下に「人丸」と記載されていることなどから、古くから雁木社に人麻呂が祀られていたと考えられています。現在、この雁木社は、秋葉神社に合祀されています。

また、柿本人麻呂辞世の一首(掲載1)や、妻の依羅娘子が、人麻呂の死に際して詠んだ二首(掲載2)の歌にも、鴨山、石川(「石見軍記」に浜田川が石川と記載されている)の名が詠まれており、このことからも、浜田と人麻呂とのつながりが指摘されています。

ただし、現在、石見でも柿本人麻呂終焉の地とする諸説があり、考証が進められていますが、歴史的には定かではなく、伝説の域を出るものではないと考えられています。

次回の歴史の散歩道は、いよいよ第2部最終回となります。

(文化振興課)

亀山と浜田川

秋葉神社

(文化振興課)

亀山と浜田川

秋葉神社

「浜田城」歴史の散歩道 第2部その6

今回で最終回となる歴史の散歩道では、平成20年3月に、新たに確認された、最古の浜田城下町絵図と古田騒動関係文書について、紹介します。

この資料は、京都市在住の八木家に所蔵されていました。

浜田城下町絵図については、2代藩主古田重恒の時期、元和9年(1623)~正保3年(1646)の間に製作された浜田最古の城下町絵図で、家臣の屋敷図として用いられたものです。この絵図により、これまで明らかでなかった古田家の家臣108人の名前が確認できるなど、城下町成立期の様子を知ることができます。

また、古文書については、17点のうち、10点が「古田騒動」と呼ばれる御家(おいえ)騒動に関わる資料であり、この資料の発見により、事件の一端が解明できるとともに、浜田藩政史を考える上で貴重な資料となりました。

では、この「古田騒動」について紹介しましょう。

古田騒動は、正保3年(1646)6月26日(一説には25日)、古田家の江戸藩邸において生じた主君を廃立する騒動です。2代浜田藩主古田重恒は40歳を越えても跡目が無く、幕府からの御家断絶を恐れた家老の古田左京(初代藩主重治の子)が孫(一説には子)を跡目相続させることを企てましたが、これが露見し、藩主の命により、左京等が討たれました。また、浜田にいた関係者は、船で、兵庫県の室津(たつの市)まで、逃れましたが捕まり、7名が切腹しました。

なお、藩主重恒は、慶安元年(1648)に跡目を決めないまま死去したため、古田家は断絶しました。

平成19年9月から、「浜田城」歴史の散歩道において、浜田城に関する様々な資料を紹介してきました。これらがふるさと浜田の歴史や文化に親しんでいただけるきっかけとなれば幸いです。

また、御便殿を「浜田城資料館」として保存、活用していく方向性については、今後、市民の皆さんのご意見も参考とさせていただき、より良いあり方について検討を重ねていく予定です。

(文化振興課)

新たに発見された浜田城下町絵図

(文化振興課)

新たに発見された浜田城下町絵図

このページを見た方はこんなページも見ています

CONTACT

このページに関する

お問い合わせ先

- 浜田市 教育部 文化振興課

-

-

電話番号:0855-25-9730

-