図版(1) 歴史的建造物「御便殿」

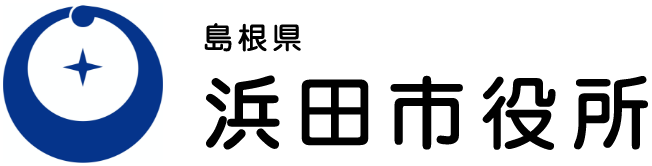

図版(2) 現在の御便殿の位置図

現在地 島根県浜田市殿町83番地246

建築年 明治40年(1907)

構造 木造瓦葺平屋建

建物面積 545.65㎡

御便殿は、東宮殿下(後の大正天皇)が明治40年(1907)に山陰を行啓された際、浜田での宿泊施設として、建築されたものです。

御便殿は、旧浜田藩主の松平家が濱田營造株式會社に依頼し、明治39年(1906)10月に着工、明治40年(1907)春に完成しました。また、御便殿の東側には、御湯沸し所、郡役所出張所、詰所、馬車置場等も建てられていました。建築費は1万7千円、松平家所有の浜田城跡から伐採した用材を金額に換算すれば約3千円、庭園築造費、室内整備費等、総額約3万円にのぼるといわれています。

東宮殿下の山陰行啓は、明治40年(1907)5月31日に御便殿に到着、その後、拝謁、陪食が行なわれました。翌6月1日から2日にかけては、学校施設、浜田城本丸跡、歩兵第21連隊等を視察され、6月3日には、御便殿を出発し、御召艦「鹿島」に乗船、翌朝、隠岐へ向かって浜田を出発されました。

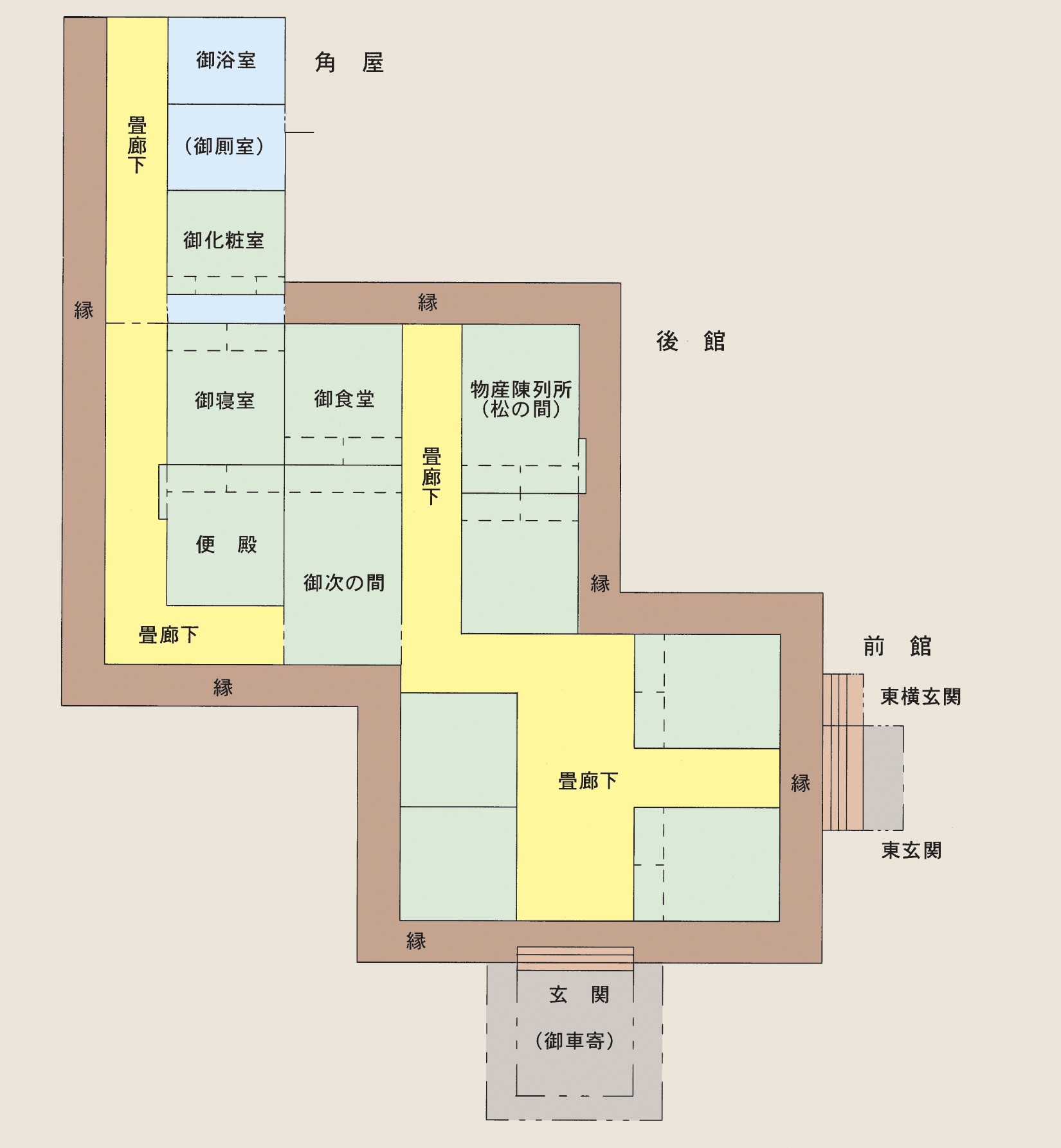

御便殿は、大きな入母屋の屋根を持つ前館と後館、そして後館に附属する角屋から構成される大型の近代和風建築物で、「御殿」と呼んでも差し支えのない規模と構造をもっています。

なお、後館には、十二畳の御次の間と、その隣に八畳の便殿(玉座)があり、便殿は床が周囲より一段高く、欄間には鳳凰が透し彫りされ、部屋の三面には御簾が付く等、「御所」のような造りになっていました。

また、前館の大きな畳廊下や後館、角屋は東宮殿下のための空間となっていました。

図版(3) 建物平面図

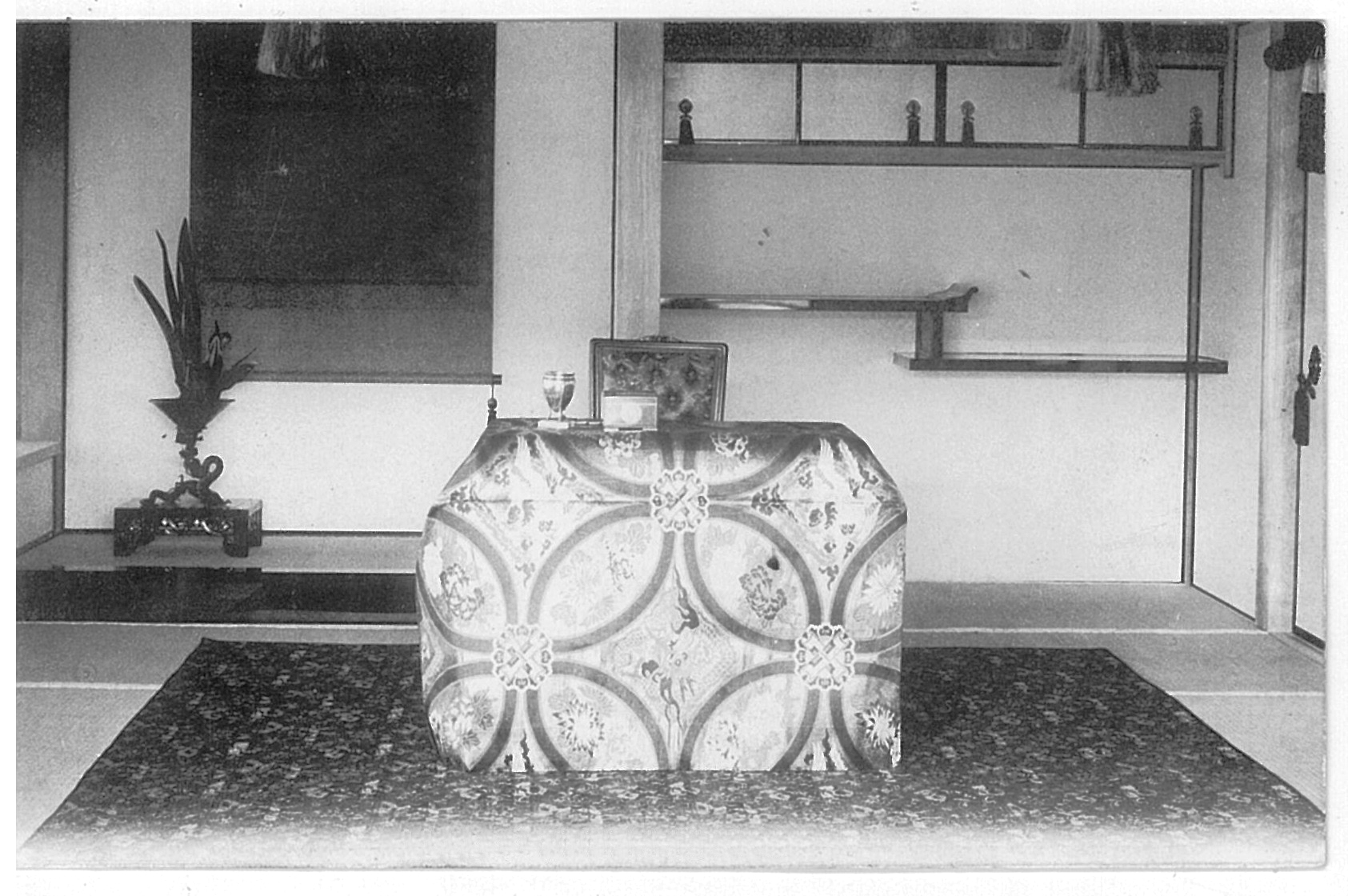

図版(4) 便殿玉座

御便殿は、浜田城の庭園の一角に建築され、その庭園を御便殿の庭園として活用しました。

庭園は、池泉回遊式の大名庭園で、池には中ノ島と呼ばれる大きな島と祠の建つ小さな島が浮かび、掬翠池とも呼ばれて、市民に親しまれてきましたが、昭和41年に造成され、その姿を消しました。

図版(5) 庭園から望む御便殿

平成18年5月、市は、浜田城にゆかりのある建物「御便殿」の寄附を受け、この歴史的建造物の移転・保存事業に取り組んできましたが、歴史的な経緯を考えると、曳き移転後の御便殿の保存・活用は、浜田城跡と一体的に整備していくことが、最も有意義な方法ではないかと考えられています。

そのため、市では、将来の構想として、浜田城の環境整備を検討するとともに、御便殿を「浜田城資料館」として、浜田城や浜田藩関係並びに近代の浜田の歴史を理解してもらえるような施設として活用することを考えています。

このような経過から、平成19年4月、浜田城に関わる資料館およびその環境を整備することを目的にして、民間組織である「浜田城資料館建設期成同盟会」が発足し、様々な啓発活動を実施しています。

1、総会と記念講演会の開催

2、啓発チラシのPR配布

3、啓発イベントの実施

4、募金活動

また、市では、平成19年9月に、御便殿を浜田城資料館として保存・活用するにあたり、望ましい資料館のあり方について検討することを目的とした「御便殿活用検討会議」を立ち上げ、検討を重ねています。

◎御便殿リーフレットPDFはこちらをクリック

このページを見た方はこんなページも見ています

CONTACT

このページに関する

お問い合わせ先

- 浜田市 教育部 文化振興課

-

-

電話番号:0855-25-9730

-