浜田市はこの度、オーガニックビレッジの取り組みの一環として、令和6年7月4日、西日本農業研究センター(農研機構)から、高橋宙之さん、楠本良延さん、北村登史雄さん、金田哲さん、若林勝史さんを講師としてお招きし、弥栄小学校の5,6年生と有機田んぼの生き物調査を行いました。

有機の田んぼで小学生が自ら調査・評価をし、生き物の多様性を可視化します。評価されることにより米に付加価値が付くことが期待されます。また、地域ぐるみで自然の大切さを理解してもらうねらいもあり、調査には生産者もお呼びしました。

生物の多様性についての授業

田んぼへ向かう前に、楠本さんによる生物の多様性についての授業がありました。

田んぼは農薬を使用していても、生物の多様性がある場所です。農薬が使われないことで、さらに生き物が豊かになります。植物も増え、隠れる場所や食べ物が豊かになることで天敵であるクモ、トンボが増えていき、有機の田んぼでも害虫が増えないのです。また、生物多様性は「命のにぎわい」とも言えます。食料も支え、今回のような学習もできるなど、有機田んぼにはSDGs(持続可能な開発目標)な面もあります。環境破壊により文明の崩壊があったとされるイースター島を例にして、生物の多様性があることにより、人は生きていけることを、児童に分かりやすく伝えられました。

田んぼでの調査

次は楽しみにしていた田んぼへ移動!

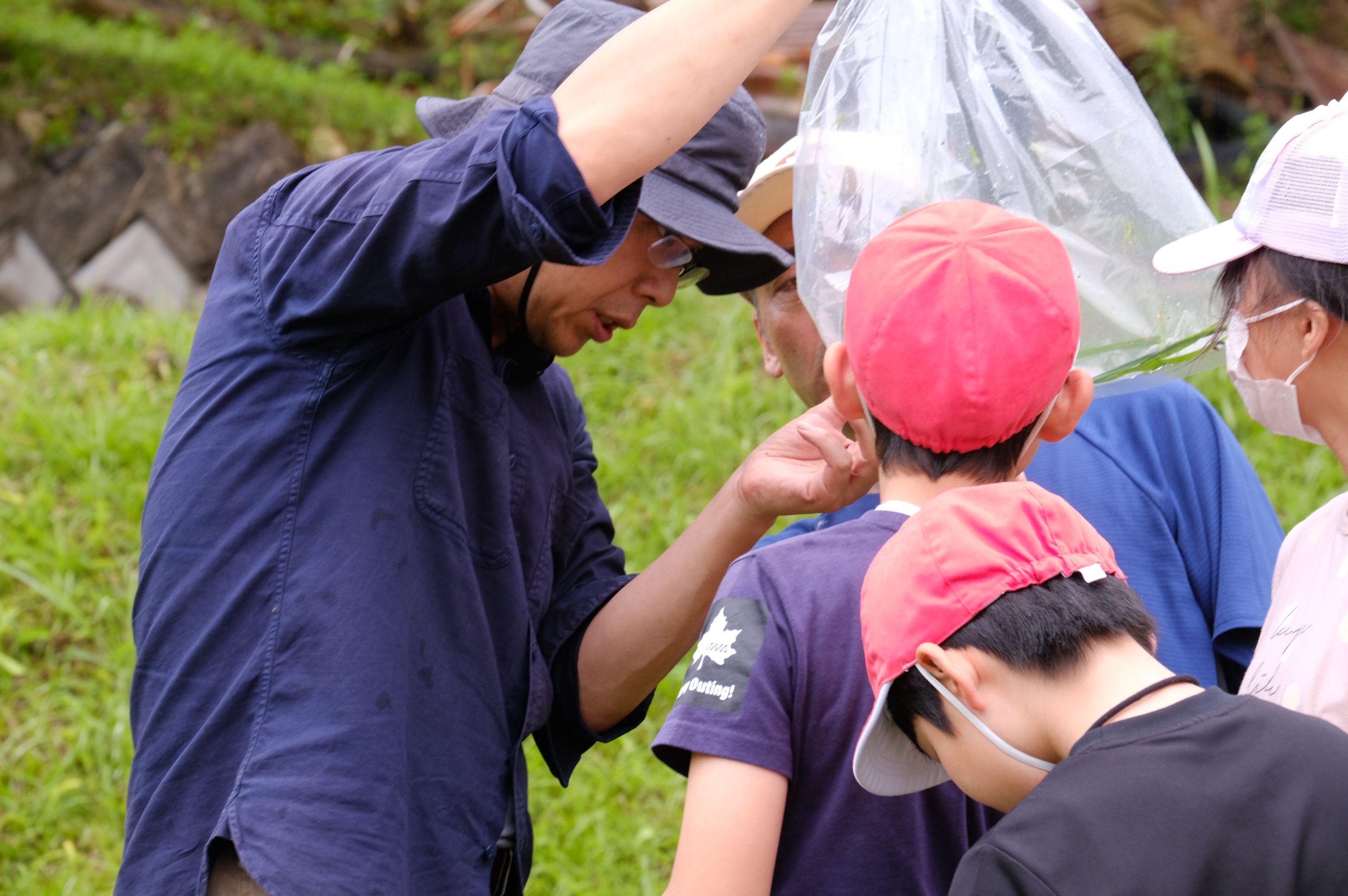

有機の田んぼだけでは生物の多様性がわかりにくいため、比較対象として農薬や化学肥料の使用を半分以下にした特栽の田んぼも一緒に調査をしました。評価方法は農研機構の「鳥類に優しい水田がわかる生物多様性の調査・評価マニュアル」より、指定の網等を使って行われました。※前日夜から1mmほどの雨があり、田んぼのコンディションとしては不利な条件下で行われました。

小学生たちは最初恐る恐るでしたが、調査項目の「サギ類、アシナガグモ類、水生コウチュウ類、指標植物」を探す内に、「これはなんだろう?」「何匹いたかな」と、皆興味津々で、時には悲鳴を上げつつも楽しんで調査をしてくれました。

生産者や関係者の大人たちも、興味津々!小学生と一緒に生き物について学びました。地域ぐるみで楽しんで調査しました。また、調査が終わってからも、児童は自ら田んぼに入り、自然と触れ合っていました。

調査の結果と評価

サギ類は田んぼ所有者から毎日来ていると教えてもらい2点、アシナガグモも特栽、有機ともに沢山採れました。9匹以上で2点です。水生コウチュウ類もゲンゴロウがいました。指標植物はヨモギやチドメグサなどです。有機の田んぼでは、コオイムシやミズカマキリが多く見られました。5点以上で最高評価のSランクとなります。結果は以下のとおりです。

〇結果 有機:9点、特栽:7点でどちらもSランクとなったが、有機の方が希少種による加点があったことから点数が高かった。特栽では確認されなかった、レッドデータブック記載の植物が有機の田んぼには確認された。(希少種は少量の薬にも反応するためと思われる。)

評価後に行ったアンケートでは、「思っていたよりいろんな生き物がいた」「田んぼには、いい虫もいることが分かった」「絶滅危惧種がいた!」「生き物のつながりを知りたい」など、生き物の多様性について理解や興味が増えた感想が多く見られました。生き物や自然について正しい知識を持ち、行動することは生物多様性につながり、自然の豊かさを維持し、食糧につながります。

浜田市では、この度の評価を農作物の付加価値とし、有機作物の販売・消費拡大につなげていきます。

このページを見た方はこんなページも見ています

CONTACT

このページに関する

お問い合わせ先

- 浜田市 産業経済部 農林振興課

-

-

電話番号:0855-25-9510

-